Kleine Obstbaugeschichte

Von der frühesten Menschheitsgeschichte bis nach 1949 Bild aus dem Main-Echo Bildarchiv - Mit freundlicher Unterstützung

Früheste Menschheitsgeschichte

Wildformen von Apfel, Birnen, Kirsche usw. dienten als Nahrung der urzeitlichen Sammler- und Früchteesser

220 n.Chr. Spätrömische Zeit bis ca. 1650

Die Römer brachten hochwertige Obst-Kultursorten und die Kunst des Veredelns nach Deutschland. Ihr Wissen bezogen Sie von den Griechen und aus dem Orient, wo der Obstbau schon viel länger hoch entwickelt war.

Karl der Große (747–814) lies erstmals durch eine königliche Verordnung den Feldanbau und die Pflege von Obstgärten festschreiben.

Edelobst ist kein Volksnahrungsmittel, sondern bleibt exklusives Gut der wohlhabenderen Bevölkerung, Klöster und Adel. Es entstand neben dem Selbstversorger-Obstbau auch der Anbau für die Verarbeitung, zum Beispiel zu Dörrobst oder Schnaps.

Großflächige Zerstörung aller Lebensgrundlagen, so auch der Obstgärten im dreißigjährigen Krieg.

Ab ca. 1650 bis 1830 wurde der Obstbau durch Verordnungen verschiedener Landesherren allmählich in die Landschaft ausgedehnt: zuerst entlang der Straßen und Wege und auf den gemeinsam genutzten "Allmenden", später entwickelten sich vor allem in den Regionen mit Kleinbetrieben und in den Realteilungsgebieten gemischte Obstäcker und Obst-Weingärten mit Obsthochstämmen. Obstbau dient jetzt überwiegend der Selbstversorgung.

1830 bis 1950 Obstanbau in breiter Ausdehnung

Neue Erkenntnisse in Wissenschaft und Landwirtschaft führen auch im Obstbau zu entscheidenden Fortschritten. Nachfrage entsteht in den neuen Großstädten. Nahverkehr, bessere Straßen und Ferntransport durch die Eisenbahn eröffnen beste Absatzmöglichkeiten. Fast alle geernteten Qualitäten und Sorten, finden in irgendeiner Form Abnehmer. Ab etwa 1910 entstanden vermehrt die klassischen Streuobstwiesen mit einer Unternutzung als Mähwiese oder Viehweide, begünstigt u.a. durch den Ausbau der Milchviehhaltung.

Zum Ende des 19. Jahrhunderts bis circa 1930 hatte der Streuobstanbau seine größte Verbreitung. Die Obstbaumzählung im Jahr 1900 im damaligen Deutschen Reich ergab 168.388.853 ertragsfähige Bäume.

Nach 1945 war der Streuobstbau nicht mehr wirtschaftlich. Die Bestände mussten neuen Baugebieten und dem Ausbau der Verkehrswege weichen. Obst wird europa- und weltweit gehandelt. Verbraucher und Markt verlangen einheitliche und schöne Ware, private Vorratshaltung wird nicht mehr praktiziert. Lagertechnik ermöglicht ein großes Angebot 12 Monate im Jahr.

Bildquelle: Schlaraffenburger

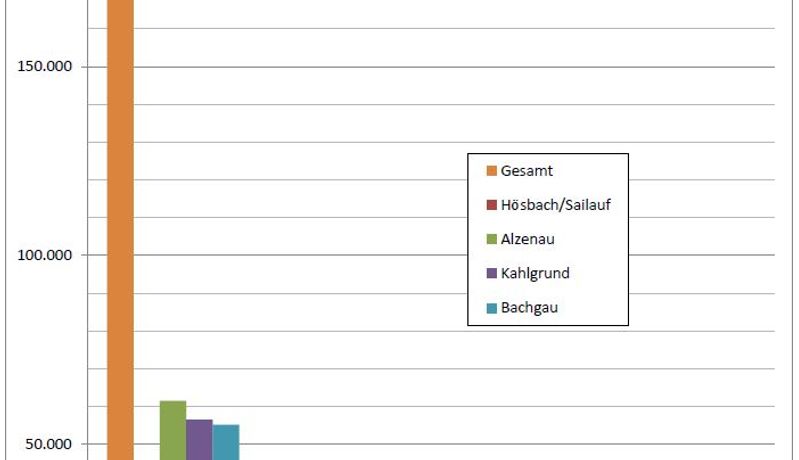

Auswertung Statistik Obstbaumzählung 1965 im Landkreis Aschaffenburg

Bei der letzten bayerischen Obstbaumzählung von 1965 (Bayer. Statist. Landesamt 1966) wurden außer Streuobstbäume auch Gartenbäume und Intensivanlagen mit Niederstämmen erfasst. Da wir uns hier nur mit den artenreichen, naturschutzfachlich wertvollen Streuobstwiesen befassen, wurden für die Statistik nur die Halb- und Hochstämmen herangezogen. Ihr Anteil lag in den damaligen Landkreisen Aschaffenburg und Obernburg bei ca. 78 %. Daher werden von den insgesamt gezählten Bäumen in den Gemeinden nur 78 % für die Halb- und Hochstämme angesetzt.

Abb: Bestandsentwicklung der Streuobstbäume von 1965 – 2037, Alex Vorbeck

(Quellen: Streuobst-Historie: Den Römern sei Dank - NABU

Obstbau_Geschichte_im_Ueberblick.pdf (pomologen-verein.de)

https://www.streuobst-mainfranken.de/files/streuobst_mainfranken/06_downloads/kulturgeschichte_obstbau_edwin_balling.pdf

Geschichtliche Entwicklung des Streuobstbaus - LfL (bayern.de)