Kulturgut Streuobst im Vorspessart und Untermainebene

Streuobstwiesen sind ein landschaftsbildprägender Bestandteil der Kulturlandschaft am Bayerischen Untermain. Seit den 60er Jahren nehmen die Bestände durch Rodung und Nutzungsaufgabe immer mehr ab. Auszüge aus dem Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) des LfU Bayern 1997 beschreiben die Entwicklung im Landkreis Aschaffenburg. (Bild: Obstbaumblüte in Breunsberg um 1960, aus dem Main-Echo Bildarchiv - Mit freundlicher Unterstützung)

Bild: Obstverladung 1953, aus dem Main-Echo Bildarchiv - Mit freundlicher Unterstützung

Der Obstanbau im Vorspessart erreichte mit der besseren Verkehrserschließung durch die Kahlgrundbahn Anfang des 20. Jahrhunderts seinen Höhepunkt. Erntemenge von rund einer Viertelmillion Zentner Kernobst (1917) (= 12.500 Tonnen) wurden in viele deutsche Großstädte wie Frankfurt, Dresden, Halle, Leipzig und Breslau geliefert. Dabei war nur etwa 30 % der Ernte Tafelobst, 70 % war Mostobst, das entweder in den vielen Keltereien des Vorspessarts hauptsächlich zu Apfelwein vergoren oder in die Frankfurter Keltereien zur Veredlung des hessischen "Ebbelwois" geliefert wurde. Der „Astheimer'' aus dem Kahlgrund war Nationalgetränk in der Region. Daher galt damals im Kahlgrund die Devise "Auf jeden Raum pflanz' einen Baum (=Obstbaum), und pflege sein, er bringt dir's ein" (nach E. GRIEBEL, 1973).

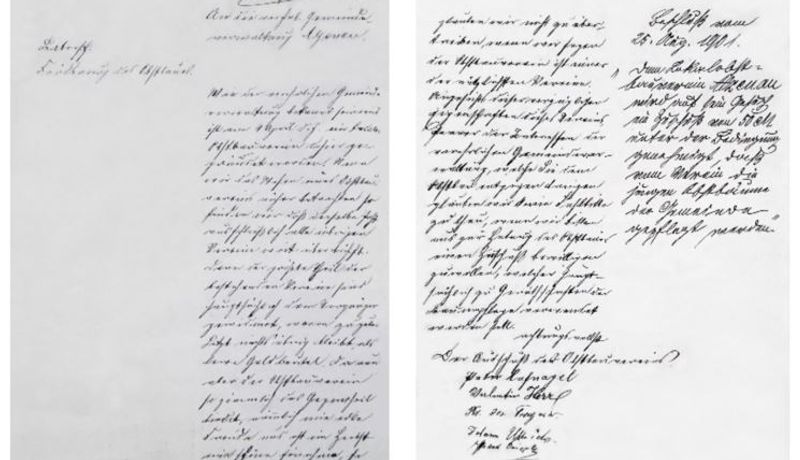

Bild: Gründungsurkunde des Obst- und Gartenbauvereins Alzenau

Im Bezirk Alzenau-Schöllkrippen wurden in den ersten zehn Jahren des 20. Jahrhunderts 31 örtliche Obstbauvereine gegründet.

Heute sind noch ca. 10 Obst- und Gartenbauvereine übrig.

Entwicklung der Streuobstwiesen am Beispiel zweier Flurbereinigungsverfahren in der Region:

Bild: LPV AB

In der Gemeinde Königshofen/Blankenbach sollte in einem Flurbereinigungsverfahren die unwirtschaftliche unterfränkische Realteilung verbessert werden. Dies geschah durch eine Eigentumsregelung in Form von Tausch für über 3.000 Streuobstbäume sowie die kostenlose Bereitstellung von 2.100 Obstbäumen zur Neuanpflanzung durch die Beteiligten, durch die Sicherung streifenförmigen Flächen an Gewässern und Hohlwegen auf über 7 km Länge mittels Eigentumsübertragung sowie durch die Sanierung einer alten Apfelweinkelter als Voraussetzung für die wirtschaftliche Nutzung des Streuobstes

(entnommen aus: FLURBEREINIGUNG UND DORFERNEUERUNG UNTERFRANKEN 1991).

Das Beispiel zeigt, dass mit den richtigen Verfahrensgrundsätzen in der Flurbereinigung die typische Kulturlandschaft erhalten werden kann.

Bild: Flur Großostheim 2007, LPV AB

Im Gegensatz zu der in den 1970er Jahren durchgeführte Flurbereinigungen im Bachgau (v. a. nördlich und östlich des Marktes Großostheim).

Dort wurde der Bestand von ca. 20.000 Obstbäumen auf 2.000 reduziert (diese Zahlen betreffen die Gemarkungen Großostheim und Niedernberg). Vorgaben des Flurbereinigungsverfahrens, die zu diesem Kahlschlag führten, waren laut Protokoll der Teilnehmergemeinschaft Großostheim vom 15.11.1963, dass "mit einer baldmöglichsten, größeren Entrümpelung unter Anlegung eines strengen Maßstabes möglichst viele Bäume verschwinden zu lassen sind". Die Folgen dieses heute nicht mehr zeitgemäßen Flurbereinigungsverfahrens waren ein tiefgreifender Landschaftswandel, der fast vollständige Verlust eines großflächigen, optimalen Steinkauz-Lebensraumes und eine Gefährdung der Grundwasserressourcen (größtes Trinkwasserschutzgebiet der Stadt Aschaffenburg).

(Text und Fotos: LPV Aschaffenburg)